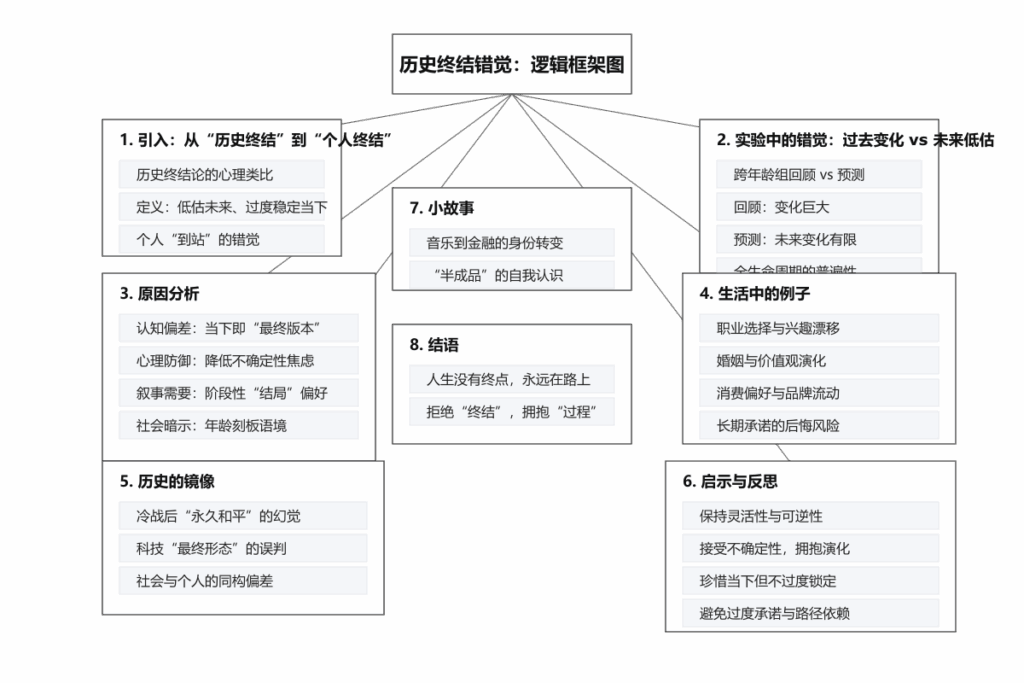

一、从“历史终结”到“个人终结”

在政治学里,福山曾提出“历史的终结”论,认为自由民主可能是人类制度的最终形态。虽然这一观点争议颇多,但它揭示了一种心理倾向:人类总喜欢把某个阶段当成“终点”。心理学家吉尔伯特等人则把这种倾向放到个体层面,提出了“历史终结错觉”(End of History Illusion)。

所谓“历史终结错觉”,就是人们普遍认为自己过去已经发生了很多变化,但未来不会再有明显改变。换句话说,我们承认“我十年前和现在差别很大”,却坚信“十年后我和现在差不多”。这是一种认知偏差,仿佛我们已经抵达了人生的“终点站”。

二、实验中的错觉

心理学实验给出了有趣的证据。研究者让不同年龄段的人回顾过去十年的变化,并预测未来十年的变化。结果显示:

- 回顾过去:几乎所有人都觉得自己已经发生了巨大改变——兴趣、价值观、性格都不一样了。

- 预测未来:同样的人却坚信未来不会再有太大变化。

例如,18岁的年轻人觉得自己和8岁时判若两人,但预测28岁时会和现在差不多。28岁的人则觉得自己和18岁时差别巨大,但预测38岁时不会有太大不同。如此循环往复,直到老年。

这说明,无论年龄大小,人们都低估了未来的变化。

三、为什么会产生这种错觉?

- 认知偏差:我们习惯把“现在”当作一个稳定的终点。因为此刻的自我最真实、最鲜活,容易被误认为是“最终版本”。

- 心理防御:变化意味着不确定性和风险。为了缓解焦虑,我们更愿意相信自己已经“定型”。

- 叙事需要:人类喜欢讲故事,而故事需要一个阶段性的“结局”。于是我们把当下包装成一个“完成态”,忽视未来的开放性。

- 社会暗示:文化中常有“人到三十而立”“四十不惑”“五十知天命”之类的说法,仿佛某个年龄就是终点,强化了这种错觉。

四、生活中的例子

- 职业选择:大学生常觉得自己已经确定了兴趣方向,未来不会再改变。但很多人十年后发现自己走上了完全不同的道路。

- 婚姻与感情:人们在恋爱或结婚时常坚信“这就是一生的选择”,但随着价值观和生活环境的变化,关系也可能发生转折。

- 消费偏好:你可能觉得自己永远喜欢某种音乐、某个品牌,但几年后却发现自己口味大变。

这种错觉让我们在做长期决策时过度依赖当下的偏好,导致未来后悔。

五、历史的镜像

“历史终结错觉”不仅存在于个人,也存在于社会。

- 冷战结束后,很多人以为世界进入了“永久和平”,结果新的冲突和竞争很快出现。

- 科技革命中,人们常觉得某项技术已经是“最终形态”,但几年后就被更新迭代。

这说明,无论是个人还是社会,都容易陷入“终结幻觉”,却总被现实打破。

六、启示与反思

- 保持灵活性:既然未来充满变化,我们在做长期决策时应留有余地,而不是把当下的偏好当作永恒。

- 接受不确定性:变化不是威胁,而是成长的机会。认识到未来的开放性,可以让我们更从容。

- 珍惜当下:虽然未来会改变,但这并不意味着现在没有价值。正因为未来不可预测,当下的体验才更值得珍惜。

- 避免过度承诺:无论是职业规划还是情感选择,都要意识到未来的可能性,不要把自己锁死在“终结”的幻觉里。

七、一个小故事

有位朋友在20岁时坚信自己会一辈子做音乐,甚至说“我永远不会喜欢金融”。结果十年后,他成了一名金融分析师,音乐只是业余爱好。他笑着说:“当年我以为自己已经长成最终的模样,没想到只是半成品。”

这就是历史终结错觉的生动写照:我们总以为自己已经完成,却总在不断变化。

八、结语

“历史终结错觉”提醒我们:人生没有真正的终点,变化是持续的。我们以为自己已经“定型”,但十年后回头看,往往发现自己又变了。

与其执着于“终结”,不如拥抱“过程”。真正的智慧,不是相信自己已经完成,而是承认自己永远在路上。